Familienwanderungen ins Umland der Großstädte sind rückläufig

In den letzten 15 Jahren gab es eigentlich immer einen Trend zur Suburbanisierung: Familien trieb es ins Umland der Großstädte. Gleichzeitig profitierten viele ländliche Räume vom Zuzug der Familien. Mit Blick auf die jüngsten Umlandwanderungen zeigt sich jedoch ein rückläufiger Trend.

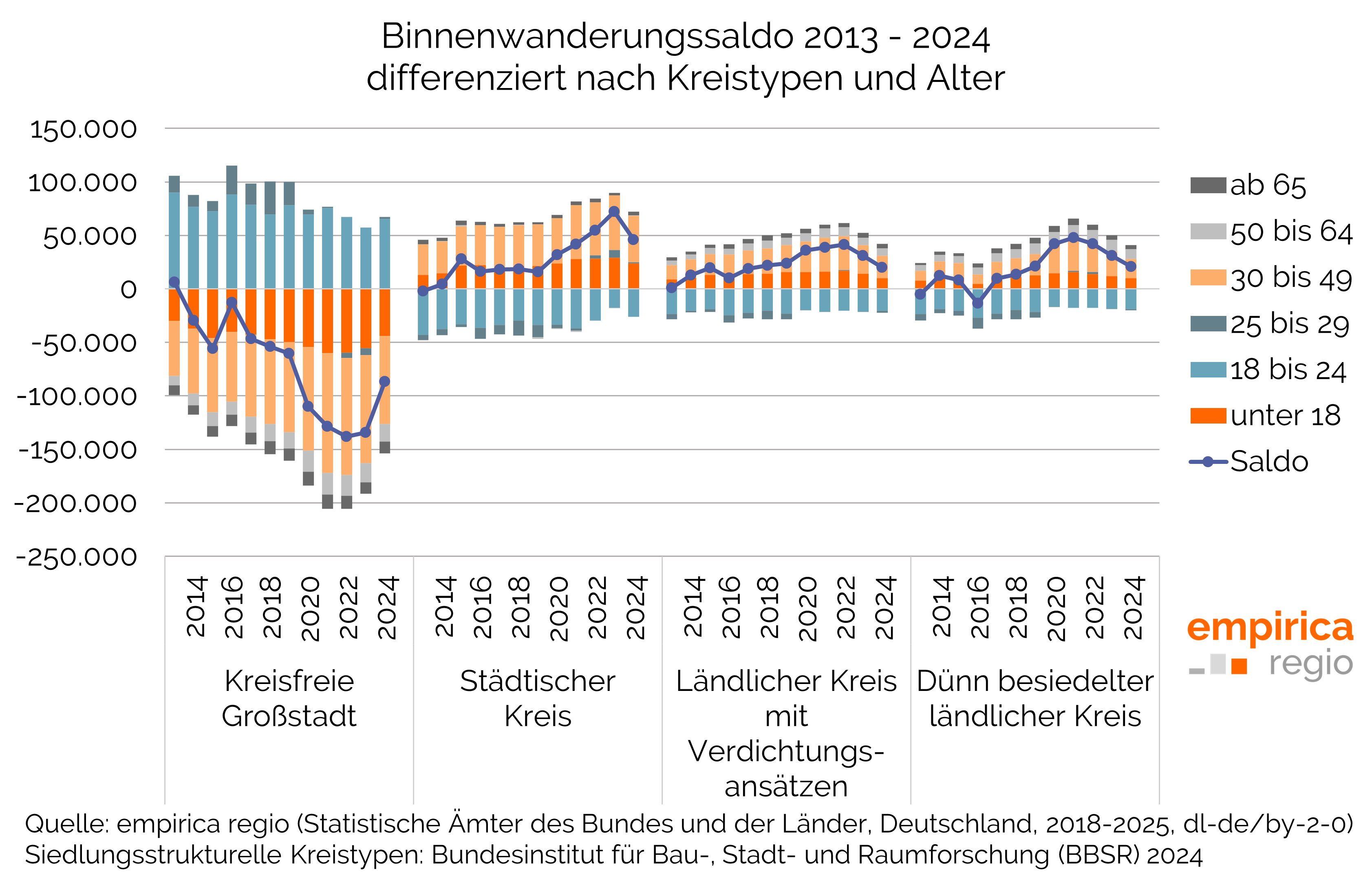

Die Immobilienkrise hinterlässt erste Spuren im Wanderungsgeschehen. Eine aktuelle Untersuchung von Wanderungsdaten durch die empirica regio GmbH zeigt, dass im Jahr 2024 der Trend steigender Suburbanisierung aus den Großstädten ins Umland erstmals seit Jahren gebrochen wurde. Stieg die Abwanderung (Zuzüge – Fortzüge) der unter 18-Jährigen aller kreisfreien Großstädte bis 2021 kontinuierlich an auf rund 60 Tausend, so reduzierte sie sich ab 2022 etwas und 2024 sogar deutlich auf nur noch 44 Tausend.

Auch die Abwanderung der Elternkohorte (30 bis unter 50 Jahre) aus den Städten erreichte 2021 ein Maximum von 112 Tausend und reduzierte sich bis 2024 auf 82 Tausend. Auch hier ist der Einbruch von 2023 auf 2024 besonders stark ausgeprägt. Nicht so deutlich ist der Einbruch bei den älteren Erwerbstätigen im Alter von 50 bis unter 65 Jahre. Hier lag die Abwanderung 2024 bei rund 16 Tausend und damit etwas niedriger als in den Jahren 2020 bis 2022, als sie zwischen 19 und 20 Tausend schwankte.

Stabilisiert hat sich hingegen die Zuwanderung der jungen Erwachsenen unter 25 Jahre in die Städte. War das Saldo der kreisfreien Großstädte von 2021 auf 2023 deutlich eingebrochen von +76 Tausend auf nur noch +57 Tausend, so stieg das Saldo 2024 wieder auf +65 Tausend. Durch „Berufseinsteiger“ (25 bis unter 30 Jahre) gewinnen die kreisfreien Großstädte wieder Einwohner hinzu (+1.900), auch wenn die Vor-Corona-Werte von bis zu über +30 Tausend pro Jahr (2018) nicht mehr erreicht werden.

Am geringsten fallen die Schwankungen bei den älteren Personen ab 65 Jahren aus. Die Großstädte erlebten 2024 eine Abwanderung von rund 11 Tausend Personen. Im Zeitraum 2016 bis 2023 lagen die Werte immer zwischen 11 und 13 Tausend Menschen.

Binnenwanderung vs. Auslandswanderung in den Großstädten

Für die kreisfreien Großstädte gilt in Bezug auf die Binnenwanderung weiterhin, dass Familien und ältere Menschen abwandern, während junge Menschen zwischen 18 und 29 Jahren im Saldo zuziehen. Aber eine Trendwende deutet sich an: Während die Zuwanderung junger Menschen nicht mehr das Vor-Corona-Niveau erreicht, kühlt gleichzeitig der Suburbanisierungstrend ab. In den Jahren 2022 und 2023 erreichte die Abwanderung aus Großstädten Höchstwerte von über 130 Tausend pro Jahr, 2024 sank der Verlust auf einen deutlich geringeren Wert von rund 87 Tausend.

Weiterhin gilt, dass die Bevölkerung in den Großstädten nur durch Zuwanderung aus dem Ausland ansteigt (bei einem gleichzeitig negativen, natürlichen Saldo in nahezu allen Städten und Jahren). Hier zeigen die aktuellen Wanderungsdaten für 2024, dass zwar seit dem Rekordjahr 2022 die Zuwanderung aus dem Ausland deutlich zurückgegangen ist, aber derzeit in über alle kreisfreien Großstädte über dem Niveau der Jahre 2016 bis 2019 liegt. Von 2022 auf 2024 hat sich der Wanderungsgewinn aus dem Ausland für die Großstädte aber in etwa halbiert von 569 Tausend auf nur noch 232 Tausend.

Ländliche Räume profitieren weniger von der Binnenwanderung

Vom Fortzug der Familien und älteren Menschen aus den Großstädten profitieren weiterhin die städtischen Kreise und ländlichen Räume im Umfeld der Metropolen und in manchen Regionen sogar auch weiter entfernte, ländliche Räume. Dennoch hinterlässt der nachlassende Trend der Abwanderung aus den Großstädten auch hier Spuren. Die städtischen Kreise erlebten 2022 in der Auslandszuwanderung (+492 Tausend) und 2023 in der Binnenzuwanderung (+186 Tausend) Höchstwerte und lagen 2024 auch weiterhin noch deutlich im Plus. Die Gewinne aus der Auslandszuwanderung halbierten sich seither aber nahezu auf 107 Tausend, die Binnenwanderungsgewinne gingen auf nur noch 46 Tausend zurück. In den ländlichen Kreisen zeigt sich ein ähnlicher Trend, nur auf einem niedrigeren Niveau mit kleineren Wanderungsgewinnen.

Gründe für den Trendumbruch

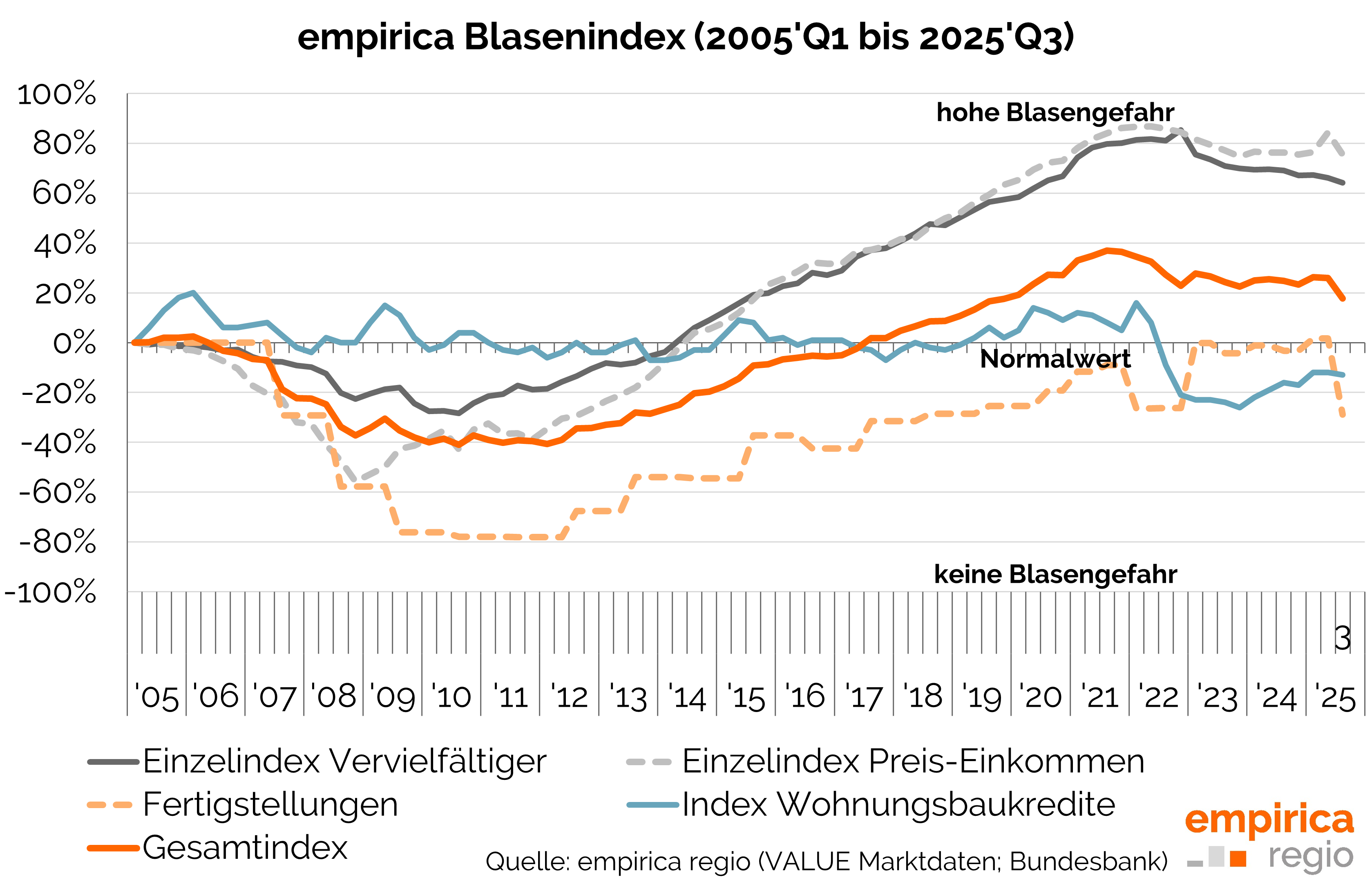

Seit der Corona-Pandemie galt der „Umzug ins Grüne“ plötzlich als der neue, wichtige Trend. Dabei lief die Suburbanisierung im Wesentlichen auf dem vorherigen Niveau weiter, in besonders angespannten Wohnungsmarktregionen weitete sich nur der Suchradius der Haushalte im Umland weiter aus. In Zeiten höherer Finanzierungs- und Baukosten und einem deutlich reduziertem Neubauangebot scheint sich der Suburbanisierungstrend nun aber deutlich abzukühlen. In der Folge gewinnt der Lock-in-Effekt in den Großstädten an Bedeutung, der Wohnungsmarkt ist regelrecht eingefroren.

Mit der Frage, wie sich dieses neue Umfeld für potenzielle Eigentümer und damit viele Familien in den Großstädten auf die Wanderungen auswirkt, beschäftigt sich ein neues empirica paper, das demnächst erscheint. Darüber berichten wir an dieser Stelle in den kommenden Wochen in einer zweiten Analyse zum Thema Wanderungen.